Die Debatte um das Bürgergeld ist voller Lügen und Mythen. Hier die Fakten, die du nicht erfahren sollst: Jeder für die soziale Sicherung ausgegebene Euro bringt mehr Wirtschaftswachstum, als er kostet. Die Ausgaben für das Bürgergeld betragen nur 5 % der Sozialausgaben – und prozentual zum BIP sind unsere Ausgaben von 2010 sogar gesunken. 99,1 % der Bezieher wollen arbeiten oder tun dies bereits. Und am wichtigsten: Kein Arbeitnehmer verdient auch nur einen Cent mehr Lohn, nur weil man Arbeitslosen die Leistungen kürzt.

Im Gegenteil: Eine Absenkung des Bürgergelds würde die Verhandlungsmacht aller Beschäftigten schwächen und den Druck erhöhen, auch niedrigere Löhne zu akzeptieren. Schon jetzt verzichtet jeder dritte Bürgergeld-Empfänger aus Kostengründen auf Essen, mehr als die Hälfte der Eltern unter den Bürgergeldempfängern, damit ihre Kinder essen können. Armut macht uns alle ärmer. So wirst du mit Hetze gegen Bürgergeld-Empfänger hinters Licht geführt.

Sozialhilfe ENTLASTET den Staat

Zuerst ein kleiner Disclaimer: Während der Recherche an diesem Text hat die Bundesregierung unter anderem beschlossen, das Bürgergeld in „Grundsicherung“ umzubenennen. In diesem Text wird dennoch erst mal von „Bürgergeld“ gesprochen, auch weil sich die Zahlen und Statistiken darauf beziehen und die meisten Menschen auch damit wissen, worum es geht.

Die Diskussion um das Bürgergeld (vormals Hartz IV – und bald Grundsicherung) wird von einigen politischen Akteuren als Kulturkampf geführt: Sozialleistungsbezieher werden pauschal als „Schmarotzer“ diffamiert, die angeblich auf Kosten der Allgemeinheit leben und dem Arbeitsmarkt absichtlich fernbleiben. Forderungen nach drastischen Kürzungen – bis hin zur Abschaffung des Bürgergelds – werden mit dem Argument begründet, nur so ließe sich Deutschlands Wohlstand sichern. Dieses Narrativ vom „aufgeblähten“ Sozialstaat hält einer faktischen Überprüfung jedoch nicht stand. Experten und Studien zeigen vielmehr, dass Sozialhilfe den Staat entlasten kann, anstatt ihn nur zu belasten.

Bürgergeld ohnehin nur 5 % der Sozialausgaben

Tatsächlich macht das Bürgergeld nur einen kleinen Teil des Sozialbudgets aus. Im Jahr 2023 entfielen weniger als 5 % der gesamten Sozialausgaben auf Leistungen für Arbeitslose (Bürgergeld/Hartz IV), während fast zwei Drittel für Rente, Gesundheit und Pflege aufgewendet wurden. Der Anteil der Grundsicherung für Arbeitsuchende am Bruttoinlandsprodukt ist seit 2010 von 1,8 % auf nur noch rund 1,3 % gesunken. Das entspricht 2023 knapp 54 Milliarden Euro – von einer Kostenexplosion kann keine Rede sein. Der Anstieg der Sozialausgaben insgesamt resultiert primär aus der alternden Bevölkerung und höheren Ausgaben für Senioren und Gesundheit, nicht aus vermeintlicher „Faulheit“ Erwerbsloser. Sozialausgaben sind gemessen an der Wirtschaftsleistung nicht teurer als 2015.

Deutschland gibt im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung nicht überdurchschnittlich viel für Sozialleistungen aus. Nach Berechnungen des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) machen die staatlichen Sozialausgaben rund 27 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus – ein Wert, der Deutschland im Vergleich zu 18 wohlhabenden OECD-Staaten ins Mittelfeld einordnet.

Das Bürgergeld ist kein überbordender Geldfresser, sondern ein relativ kleiner und stabiler, sogar tendenziell schrumpfender Posten im Sozialbudget.

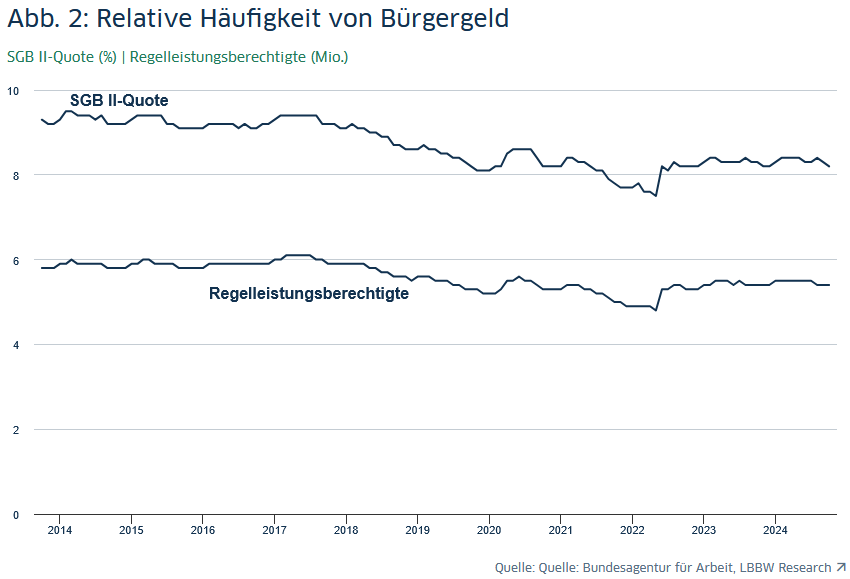

Im Gegenteil: Die Zahl der Bürgergeld-Empfänger ist in den letzten zehn Jahren sogar um deutlich mehr als eine Million zurückgegangen. Nach aktuellen Daten beziehen nur noch circa 5,5 Millionen Menschen in Deutschland Bürgergeld, was gut 8 % der Gesamtbevölkerung entspricht. Die Zahl der Leistungsempfänger war bis 2022 rückläufig; die Trendumkehr seither lässt sich ausschließlich auf Geflüchtete aus der Ukraine zurückführen.

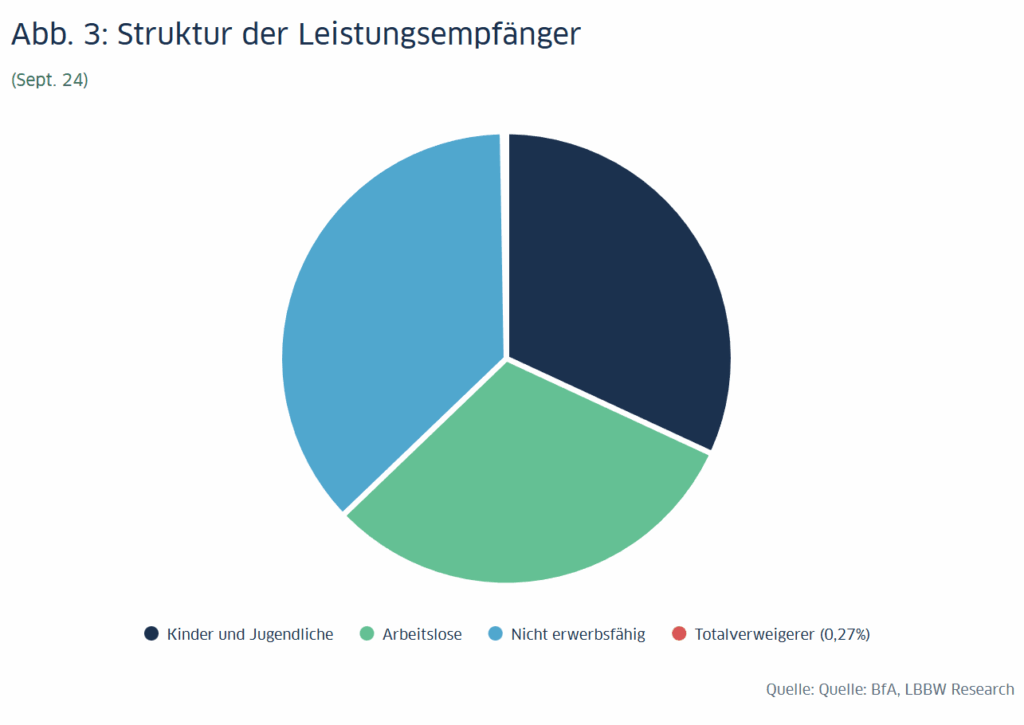

Weniger als ein Drittel ist überhaupt prinzipiell arbeitsfähig

Ein Großteil der Neubeziehenden sind Frauen und Kinder, die vor Putins Invasion der Ukraine Schutz gesucht haben. Von den 5,5 Millionen Menschen sind viele einfach Kinder oder Personen, die aus gesundheitlichen oder familiären Gründen arbeitsunfähig sind. Nur ein kleiner Teil aller Leistungsempfänger könnte auch tatsächlich arbeiten. Insgesamt sind nur rund 1,7 Millionen Leistungsberechtigte tatsächlich arbeitslos – deutlich weniger als noch vor 15 Jahren.

Noch einmal zur Deutlichkeit: Das Bürgergeld soll explizit auch diejenigen abfangen, die aus dem einen oder anderen Grund – zum Beispiel, weil sie Kinder (!) sind – einfach nicht arbeiten können. Tatsächlich trifft das sogar auf die Mehrheit der Empfänger zu. Weniger als ein Drittel ist überhaupt prinzipiell arbeitsfähig. Der Mythos des „faulen Arbeitslosen“ ist aber nicht nur deshalb die extreme Ausnahme.

99,1 % wollen arbeiten und sich weiterbilden

Ein zentrales Argument der Bürgergeld-Gegner lautet, die Leistung sei so üppig, dass sie Menschen vom Arbeiten abhalte („soziale Hängematte“). Doch auch das widerspricht den Fakten. Studien des WSI zeigen, dass ein Haushalt mit einem Vollzeit-Mindestlohnjob in jeder Konstellation deutlich mehr Nettoeinkommen erzielt als derselbe Haushalt mit Bürgergeld-Bezug. Regional unterscheidet sich der Umfang des Einkommensvorteils bei Beschäftigung.

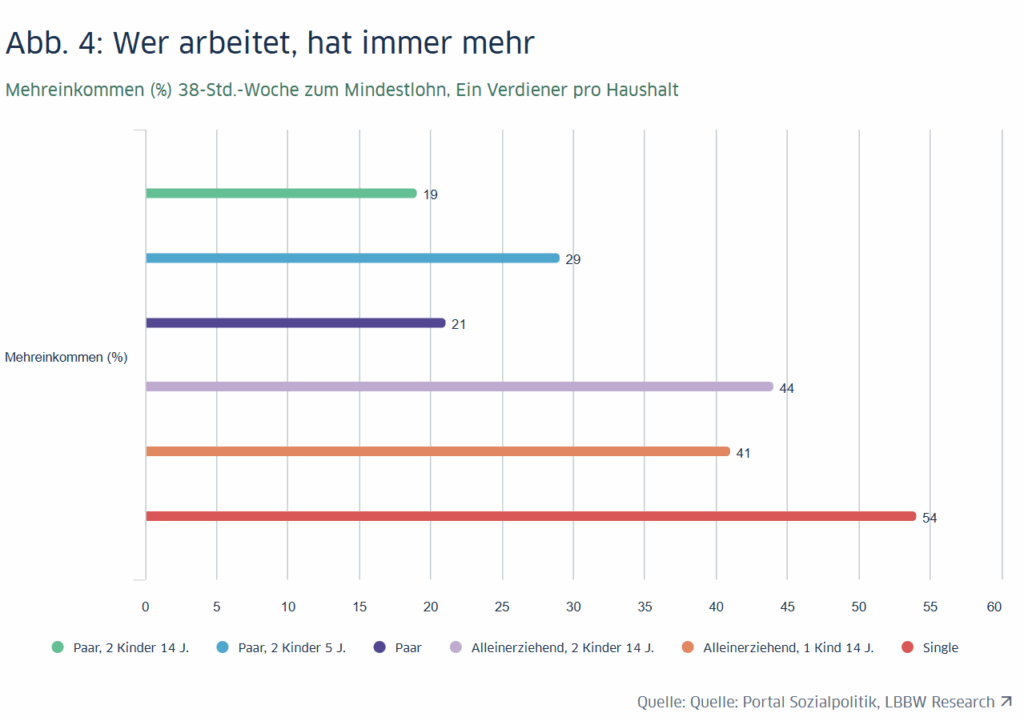

Wie viel Prozent mehr Einkommen man abhängig von der Haushaltskonstellation hat, siehst du in dieser Grafik:

„Wer arbeitet, hat immer mehr“ – das gilt selbst für Geringverdiener. Trotz Einführung des Bürgergelds Anfang 2023 ist die Zahl der Übergänge in den Leistungsbezug nicht gestiegen. Diese Statistiken widerlegen auch den Mythos, dass Menschen mit niedrigen Gehältern einfach aufhören würden, zu arbeiten. Gleichzeitig hat die Anhebung des Mindestlohns (2022 auf 12 €) die Attraktivität von Arbeit weiter erhöht, da Erwerbstätige dadurch deutlich besser gestellt sind als Bürgergeldempfänger.

Nur eine winzige Minderheit von 0,9 % der Leistungsberechtigten verweigerte sich laut Bundesagentur für Arbeit (Stichwort „Totale Arbeitsverweigerer“) im Jahr 2023 komplett Angeboten wie Arbeit oder Weiterbildung. Die überwältigende Mehrheit der Betroffenen möchte arbeiten oder tut es bereits – etwa als sogenannte „Aufstocker“, deren Löhne zum Leben nicht reichen und die deshalb ergänzend Bürgergeld erhalten. Und noch mal zur Erinnerung: Ein großer Teil der Bürgergeld-Empfänger sind Kinder. Fast 2 Millionen Kinder – 12,6 % aller Kinder – beziehen es.

Viele beantragen Bürgergeld nicht, obwohl es ihnen zustünde

Es gibt sogar Hinweise, dass viele Anspruchsberechtigte staatliche Hilfen nicht in Anspruch nehmen, obwohl sie ihnen zustünden. Schätzungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zufolge beantragt mehr als ein Drittel der potenziellen Hartz IV/Bürgergeld-Empfänger keinerlei Unterstützung. Bei der Grundsicherung im Alter verzichten sogar rund 60 % der Berechtigten aus Scham oder Unwissenheit auf die ihnen zustehende Hilfe.

Dieses Phänomen der „Nicht-Inanspruchnahme“ bedeutet einerseits, dass der Staat jedes Jahr Milliardensummen einspart, weil viele Bedürftige kein Geld aus den Kassen abrufen. Andererseits offenbart es das eigentliche Problem: Nicht Sozialleistungen sind zu attraktiv, sondern Armut wird oftmals aus Angst vor Stigmatisierung still ertragen.

Wie kann es sein, dass so viele Menschen glauben, das Bürgergeld sei „zu attraktiv“, wenn fast jeder zweite Empfänger sich dafür schämt? Und Millionen einfach nicht einmal welches beantragen aus Scham? Die Realität sieht ganz anders aus als die Stammtischparolen.

Kurzsichtige Kürzungen machen arm – und kosten später mehr

Die vermeintlichen Einsparungen für den Staat, wenn Leistungen gekürzt oder nicht genutzt werden, sparen uns kein Geld. Es verursacht menschliches Leid und Hunger – und alle möglichen Folgekosten. Ökonom Marcel Fratzscher warnt, dass kurzfristige Spareffekte durch einen ausgehöhlten Sozialstaat langfristig deutlich höhere Ausgaben nach sich ziehen. Ein Blick ins Ausland untermauert das: In Dänemark wurden Sozialleistungen für Geflüchtete stark gekürzt, um angeblich Anreize zur Einwanderung zu senken. Das Ergebnis war kontraproduktiv: Die Migration ging kaum zurück, dafür wuchsen Armutskriminalität und Integrationsprobleme – und mit ihnen die zukünftigen Kosten für den Staat.

Ähnlich ist es in Deutschland: Wer etwa bei der Kindergrundsicherung spart, erzeugt Folgeschäden. Kinder, die in Armut aufwachsen, haben schlechtere Bildungschancen und erhöhte Gesundheitsrisiken und benötigen als Erwachsene häufiger staatliche Unterstützung. Eine Studie des DIW beziffert die jährlichen Folgekosten von Kinderarmut in Deutschland auf etwa 110 bis 120 Milliarden Euro. Dem stünden nur wenige Milliarden Euro gegenüber, die nötig wären, um die schlimmste Armut von Kindern durch höheres Bürgergeld zu vermeiden. Es rechnet sich also für alle, in soziale Sicherheit zu investieren: Jeder Euro für bedürftige Familien kann enorme Summen an späteren Aufwendungen einsparen. Oder überspitzt gesagt: Wer heute am Existenzminimum der Ärmsten spart, zahlt morgen drauf – mit Zinsen.

Abgesehen davon, dass es auch unsere soziale Pflicht ist, Menschen ein Leben in Würde zu ermöglichen, selbst wenn wir deshalb nicht auch noch draufzahlen würden.

Jeder in die soziale Sicherung investierte Euro bringt mehr Wirtschaftswachstum, als er kostet.

Sozialausgaben werden häufig als verlorenes Geld betrachtet. Das ist eine enorm unsolidarische Argumentation, die sogar dem Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes widerspricht – die Würde und den Lebensunterhalt der Menschen in diesem Land zu sichern, ist ein Selbstzweck, der sich NICHT wirtschaftlich rentieren muss.

Aber auch unabhängig davon, ist sie so nicht wahr: Sozialausgaben fließen zum großen Teil unmittelbar zurück in den Wirtschaftskreislauf. Geringverdiener und Arbeitslose verwenden Transferleistungen sofort für den Konsum von Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs. Dies kurbelt die lokale Wirtschaft an und generiert Steuereinnahmen. Das Institut IMK hat berechnet, dass zusätzliche Sozialausgaben einen deutlich höheren Multiplikator haben als Entlastungen für Besserverdienende:

Ein Euro mehr an öffentlichen Sozialleistungen erhöht das Bruttoinlandsprodukt um rund 1,10 €, während eine Senkung der Sozialversicherungsbeiträge (bzw. vergleichbare Steuersenkungen) um einen Euro nur etwa 40 Cent zusätzliche Wirtschaftsleistung erzeugt. Anders ausgedrückt: Jeder in die soziale Sicherung investierte Euro bringt mehr Wirtschaftswachstum, als er kostet.

Ist auch nicht verwunderlich: Wenn derzeit jeder dritte Bürgergeld-Empfänger auf Essen verzichten muss, kaufen diese Menschen wohl überwiegend Essen ein, wenn sie mehr Geld erhalten sollten. Dass es gut für die Wirtschaft ist, wenn sich Menschen ihre Lebensmittel leisten können, sollte nicht der wichtigste Faktor sein, da Essen bitte schön zu den Grundbedürfnissen gehört, aber er ist real.

Der Staat profitiert davon

Diese stimulierende Wirkung kommt indirekt auch dem Staat zugute – etwa durch zusätzliche Umsatzsteuereinnahmen. In vergangenen Krisen zeigte sich zudem, dass ein starker Sozialstaat ökonomisch stabilisierend wirkt. Sozialtransfers federn Nachfrageschocks ab und mindern Rezessionen, weil sie die Kaufkraft breiter Bevölkerungsschichten stützen. Wohlfahrt und Wohlstand schließen einander nicht aus – sie bedingen einander.

Wer dagegen „mehr Wohlstand“ verspricht, indem er den Ärmsten etwas wegnimmt, betreibt eine gefährliche Milchmädchenrechnung. Kein Arbeitnehmer verdient auch nur einen Cent mehr Lohn, nur weil man Arbeitslosen die Leistungen kürzt. Im Gegenteil: Eine Absenkung des Bürgergelds würde die Verhandlungsmacht aller Beschäftigten schwächen und den Druck erhöhen, auch niedrigere Löhne zu akzeptieren. Vor allem aber würde weniger Geld in den Konsum fließen – und damit die heimische Wirtschaft schwächen. Letztlich werden wir alle ärmer, wenn wir Armut wachsen lassen.

Unabhängig davon, dass das Leben und die Gesundheit von Millionen Menschen massiv beeinflusst werden, wenn man ausgerechnet denen noch mehr wegnimmt, die ohnehin nicht genug haben.

Die Fakten aus Deutschland und anderen Ländern zeigen klar: Das Bürgergeld belastet weder die öffentlichen Haushalte unverhältnismäßig, noch lähmt es den Arbeitsmarkt. Vielmehr bewahrt es Hunderttausende vor bitterer Not und stabilisiert die Wirtschaft, während harte Einschnitte bei den wirtschaftlich Schwächsten langfristig teuer und gesellschaftlich zerstörerisch wären. Es ist an der Zeit, die populistische Neiddebatte zu beenden und anzuerkennen, dass ein solidarischer Sozialstaat allen nützt – finanziell und menschlich.

Teile des Artikels wurden mit maschineller Hilfe erstellt. Wie Volksverpetzer KI verwendet. Artikelbild: MDart10