POLIZEIGEWERKSCHAFTEN WOLLEN DISKRIMINIEREN DÜRFEN

Von Tobias Wilke

Aus den Anhörungen zum Berliner Landesantidiskrimierungsgesetz (LADG) wird in verschiedenen Presseberichten ein Vertreter der Polizei zitiert: „Wenn ich einen afrikanischen Dealer kontrolliere, kann der behaupten, er sei durch diese Kontrolle diskriminiert worden.“ Die Empörung dieses Polizisten ist anscheinend die offizielle Linie der Polizeigewerkschaften DPolG und GdP zu Vorwürfen von Racial Profiling. Bundesinnenminister Hort Seehofer schlägt in die gleiche Kerbe. Dieses Gesetz sei „Im Grunde ein Wahnsinn“.

In einem Gespräch mit der FAZ über Drogenkriminalität an Bahnhöfen hatte Rainer Wendt, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, bereits 2016 behauptet, für die schon seit Jahren angeblich vorhandene Szene „nordafrikanischer Intensivtäter“ sei durch die sogenannte Flüchtlingskrise „reichlich Verstärkung aus dem afrikanischen Raum eingetroffen“ (FAZ vom 5.10.2016),

In der Diskussion um rassistische Kontrollen und “racial profiling” durch die Polizei geht es bei den Polizeigewerkschaften DPolG und GdP also immer wieder um Drogenkriminalität. Daher werden wir hier auch sehr ausführlich über Rauschgiftdelikte sprechen. Aber nicht etwa, weil „Afrikaner“ einfach ein Riesenproblem darstellen würden. Sondern weil der Öffentlichkeit genau das immer wieder eingeredet wird!

Das Märchen der „Afrikanischen Drogendealer“

Das Bild vom „Afrikanischen Drogendealer“ dürfte also auch genau jenes sein, das die zumeist jüngeren Beamt*innen der Bereitschaftspolizei im Kopf haben, wenn sie zu vermeintlich „anlass- und verdachtsunabhängigen“ Razzien beordert werden. Wer aussieht wie ein „Afrikaner“, dürfte somit genau ins Raster fallen. Umstehende, weiße Deutsche: Kollateralschäden. In der Fischerei: Beifang.

Beim Volksverpetzer haben wir uns die wirklich wenig erbauliche Fleißarbeit angetan, in den aktuellen Statistiken des Bundeskriminalamts für das Berichtsjahr 2019 zu recherchieren, die für die Beantwortung unserer Frage eigentlich nicht vorgesehen sind:

Sind diese „Afrikanischen Drogendealer“ kriminalstatistisch tatsächlich derart relevant, dass die Polizei sich bei einem Kontrollfokus auf Menschen mit dunkler Hautfarbe auf die vielfach zitierten „Erfahrungswerte“ berufen kann? Statt es einfach Rassismus zu nennen?

Das Ergebnis ist für viele wohl durchaus überraschend:

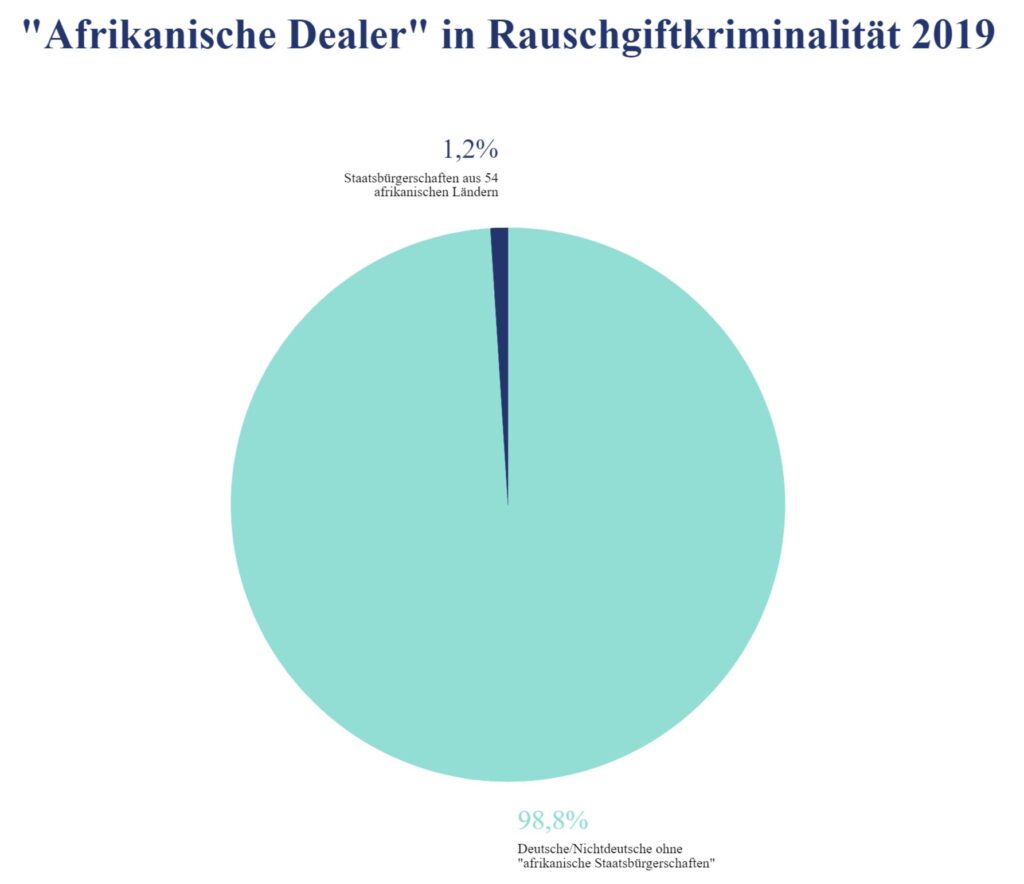

Von den insgesamt 284.390 Tatverdächtigen im Bereich der „Rauschgiftkriminalität“ in der PKS 2019 finden sich genau 3.546 Personen mit Staatsangehörigkeiten aus 54 Ländern des afrikanischen Kontinents, die als Tatverdächtige für das Delikt „Unerlaubter Handel mit und Schmuggel von Rauschgiften“ nach §29 BtMG ermittelt wurden. Das sind gerade einmal 1,2%. So viel zu „Erfahrungswerten“. Auf den Rechenweg samt Quellen kommen wir später im Artikel zurück.

Quelle: Bundeskriminalamt, eigene Berechnungen

Dennoch ist das Klischee vom „Afrikanischen Dealer“ auch bei Presse und Medien omnipräsent. In Deutschland scheint es demnach überhaupt keine andere Möglichkeit zu geben, Betäubungsmittel käuflich zu erwerben ohne eine kurze, interkulturelle Kontaktaufnahme mit einem Vertreter des afrikanischen Kontinents.

Der Volksverpetzer hatte dieser vorverurteilenden und überwiegend lausig recherchierten Berichterstattung bereits Ende 2019 am Beispiel des Görlitzer Parks in Berlin einen Artikel „gewidmet“:

„Schwarzafrikanische Dealer“ machen Görlitzer Park SICHERER!

DYNAMITFISCHEN IM AQUARIUM

Als „Beifang“ werden in der Fischerei diejenigen Meerestiere bezeichnet, die zwar mit dem Netz gefangen werden, nicht aber das eigentliche Ziel des Fischens sind. In der Krabbenfischerei liegt der Anteil des Beifangs in den Netzen bei bis zu 90 Prozent.

Sogenannte „Komplexkontrollen“ der Polizei, im Volksmund „Drogenrazzien“ an Bahnhöfen oder in Parks, sind damit durchaus zu vergleichen. Sehr viel eher jedenfalls als mit der Jagd nach einem kapitalen Hirsch. Bei gezielten Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Drahtzieher einer Kokainschmugglerbande sucht die Polizei nach Beweisen, sammelt diese und wertet sie aus. Mitunter sind das sehr langwierige und personalintensive Ermittlungen für einen einzigen, dafür aber bedeutsamen, gelösten Fall in der Kriminalstatistik.

Das Prinzip der Komplexkontrollen ist ein anderes: Die Polizei umstellt einen Platz oder eine Gruppe von Menschen und kontrolliert einzelne oder alle Personen. Haben diese zufällig auch nur eine Kleinstmenge Drogen (sogenannte „Anhaftungen“) dabei, stellen die Beamt*innen eine Straftat fest und die Besitzer*innen dieser Drogen sind automatisch die dazu gehörigen Tatverdächtigen: Fall gelöst! Kontrollierte Personen, bei denen keine Straftat „gefunden“ wurde, tauchen in der Statistik nicht auf. Ein behutsames Vorgehen ist somit vollkommen unnötig.

SO fängt man keine Dealer

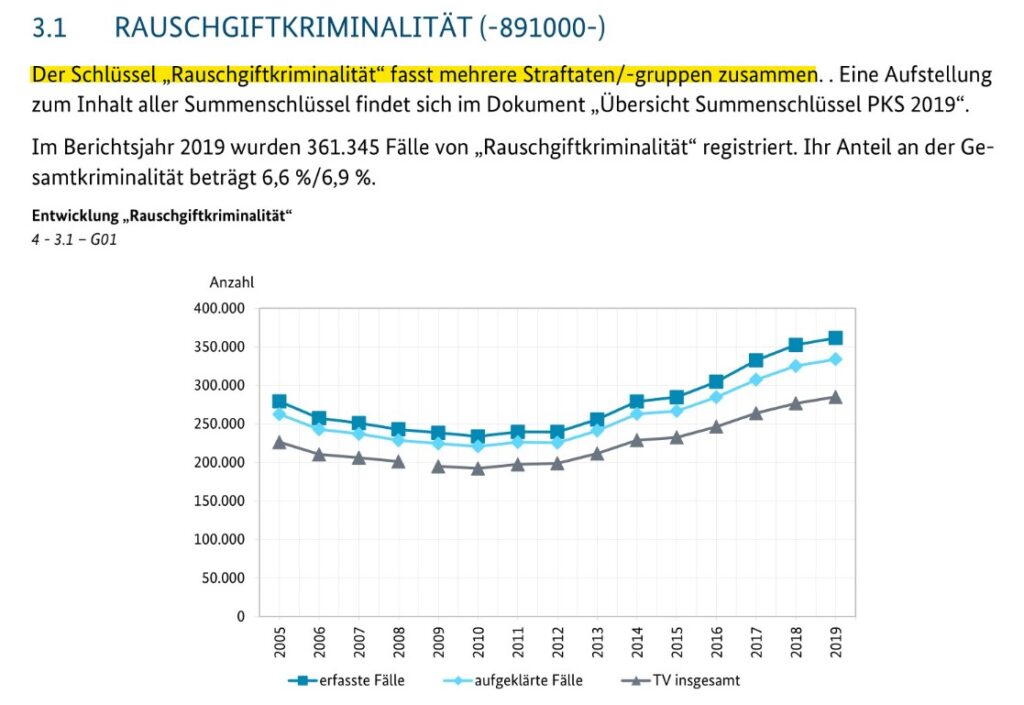

Ein „Dynamitangeln im Aquarium“ also mit entsprechend hohen Zahlen und einer Aufklärungsquote von bundesweit 93,4%. Klar, diese Fälle lösen sich gewissermaßen selbst und das bereits zum Zeitpunkt ihrer Erfassung. Aber Dealer fängt man so nicht!

Dass die Zahlen seit Jahren kontinuierlich steigen, ist übrigens nicht einmal ein Hinweis darauf, dass der Konsum zugenommen haben könnte. Es zeigt lediglich: Die Polizei führt immer häufiger solche Kontrollen durch. Laut Drogenbericht der Bundesregierung hat mehr als jeder vierte (28,2%) Erwachsene Erfahrungen mit Cannabis-Konsum. Bei den entsprechenden Kriminalitätszahlen wäre also durchaus noch „Luft nach oben“, wenn die Polizei das möchte.

Quelle: Bundeskriminalamt

WARUM „KONSUMENTEN“? ES GEHT DOCH UM DEALER!

Warum sprechen wir die ganze Zeit von Konsument*innen, obwohl diese Polizeikontrollen doch offiziell der Bekämpfung von „Dealer- und Schmugglerstrukturen“ dienen? Ganz einfach: Um Dealer oder Schmuggler einer Straftat zu überführen, müsste man ihnen den Verkauf nachweisen und nicht nur den Besitz von Drogen, meist in sogenannten „Eigenbedarfsmengen“, im Rahmen einer solchen Razzia. Niemand käme auf die Idee, weiter zu handeln, während er von 30, 50 oder mehr Beamt*innen in voller Schutzausrüstung umringt ist.

Die Bekämpfung des Drogenhandels braucht also ein weitaus subtileres Vorgehen. Aber das Prinzip „Masse statt Klasse“ durch Polizeikontrollen nimmt einen immer größeren Stellenwert ein. Der Anteil der Konsumentendelikte, also dem Besitz kleiner Mengen für den Eigenbedarf, hat mittlerweile einen Rekordwert von 81,4% erreicht. Die Polizei ist somit offenbar deutlich stärker daran interessiert, möglichst viele Menschen zu kontrollieren und mit Rauschgiftkriminalität in Verbindung zu bringen, als die tatsächlichen Dealer- und Schmugglerstrukturen gezielt zu bekämpfen.

Masse statt Klasse

Und doch ist fast immer nur von „Dealern“ die Rede, wenn die Polizei bei Nichtdeutschen eine geringe Menge Cannabis feststellt. Deutsche heißen mit der gleichen Menge fast immer „Konsumenten“. Dabei sind deutsche Tatverdächtige auch im Bereich „Handel und Schmuggel“ mit 65,8% deutlich in der Mehrheit.

Wenn Polizei, Presse und Medien also einen „Afrikaner“ (oder Syrer, Iraker etc.) pauschal „Dealer“ nennen, obwohl ihm die Polizei nur ein Delikt nachweisen konnte, bei dem das Verfahren von den meisten Staatsanwaltschaften laut entsprechenden Weisungen aus den Justizministerien eingestellt werden soll, liegt etwas gewaltig im Argen.

Das wäre eine spannende Umfrage unter Pressesprecher*innen der Polizei und Journalist*innen:

„Würden Sie einen in der Region beliebten Einheimischen, gegen den nach einem Jagdunfall wegen Fahrlässiger Tötung ermittelt wird, offiziell als ‚Mörder‘ bezeichnen (Ja/Nein)“

Und warum werden diese klaren Regeln dann bei Nichtdeutschen ignoriert, gegen die nur wegen Drogenbesitzes in Eigenbedarfsmengen ermittelt wird? Mit einem Mindestmaß an journalistischer Sorgfaltspflicht hätte sich das von der Polizei gewollte Klischee vom „afrikanischen Drogendealer“ wohl nicht derart „gut“ vermarkten lassen.

WO WIRD ÜBERHAUPT KONTROLLIERT?

An welchen Orten derart tiefe Einschnitte in die Bürgerrechte wie eine körperliche Durchsuchung ohne konkreten Tatverdacht möglich sind, regeln das Bundespolizeigesetz und die Polizeigesetze der Länder. In denen ist zwar eigentlich „nur“ von einer Personalienfeststellung die Rede oder von einer „Inaugenscheinnahme mitgeführter Sachen“, aber die bloße Behauptung von Beamt*innen „Das riecht aber süßlich!“ reicht für weitere Maßnahmen.

In den Polizeigesetzen heißen die Gebiete, in denen sich die Polizei selbst solche Eingriffe gestattet, „gefährliche“ oder „verrufene“ Orte. Die Kriterien für diese Festlegung sind äußerst intransparent, es seien „Erfahrungswerte“.

Nach einer Verfassungsbeschwerde der AfD musste das Innenministerium in Nordrhein-Westfalen die komplette Liste der zuvor geheim gehaltenen, insgesamt 44 „gefährlichen Orte“ veröffentlichen. Die Deutsche Welle stellt dazu in einem englischsprachigen Artikel (LINK) fest:

„Die 44 sogenannten ‚Gefährlichen Orte‘ in Nordrhein-Westfalen liegen überwiegend in Gegenden mit einem überproportional hohen Anteil von Anwohnern mit Migrationshintergrund“.

Racial Profiling per definition?

In der Antwort auf die AfD-Anfrage weist das Innenministerium aber explizit darauf hin, dass es sich bei dem Begriff „gefährliche und verrufene Orte“ um polizeifachliche Bezeichnungen handele, die irreführend seien. Es handele sich nicht unbedingt um Orte, an denen Bürger*innen einer erhöhten Gefahr ausgesetzt seien. Stattdessen könne es sich auch um Orte handeln, an denen Straftaten lediglich verabredet und vorbereitet werden.

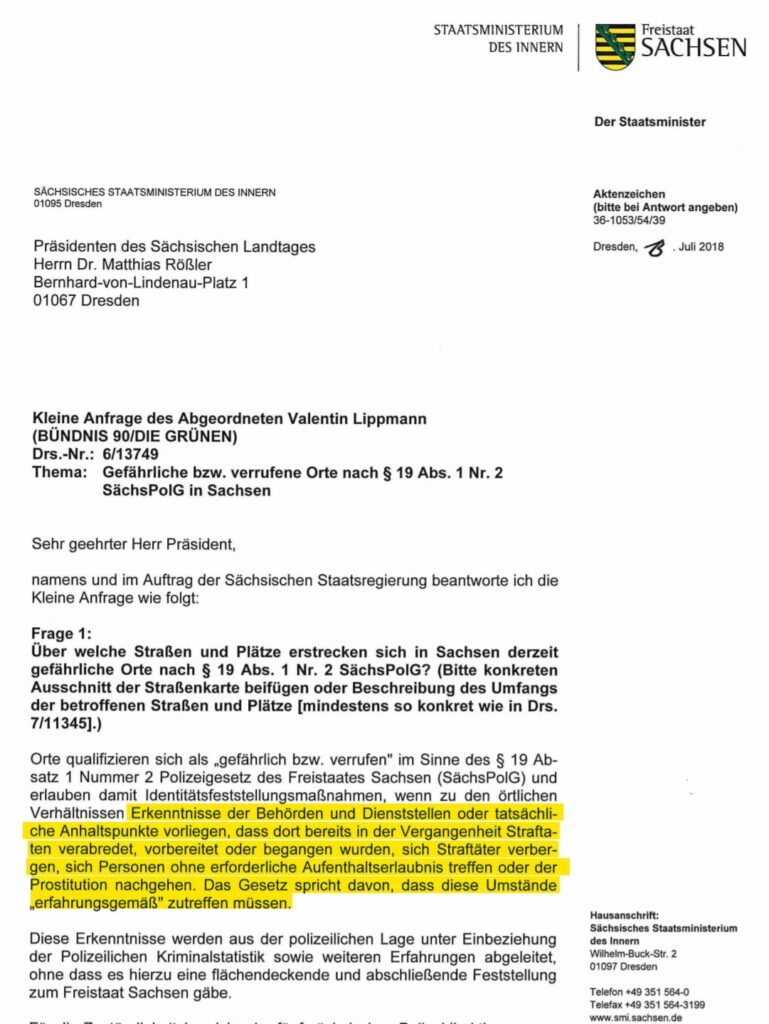

Im deutlich einwohnerschwächeren Bundesland Sachsen werden sogar 61 „gefährliche oder verrufene Orte“ ausgewiesen. Zum Beispiel in dem alternativen Wohnviertel Dresden Neustadt, in der Nachbarschaft von Unterkünften für Geflüchtete oder rund um die Leipziger Eisenbahnstraße mit einem für ostdeutsche Verhältnisse sehr hohen Anteil Nichtdeutscher an der Wohnbevölkerung.

In einer Antwort auf eine Anfrage der Grünen, 2018 noch Oppositionsfraktion im Sächsischen Landtag, erklärte das CDU-geführte Innenministerium die Definition dieser „gefährlichen Orte“. Darin wird der Schlüssel zum Verständnis dessen, warum Racial Profiling in der Polizei kein „latentes“, sondern ein strukturelles, politisch sogar gewolltes Problem ist, bereits erwähnt. Wer findet ihn?

Quelle: Innenministerium Sachsen

ES GEHT ALSO DOCH NICHT NUR UM „DROGEN“?

Genau. Drogen sind nur der Vorwand. Der Besitz „unerlaubter Betäubungsmittel“ ist allerdings eines der sehr wenigen Delikte, die man mit einer solchen Razzia überhaupt entdecken könnte. Welche anderen Delikte sollten sich in Hosentaschen oder Rucksäcken kontrollierter Personen „verstecken“, in Wohngebieten mit hohem Migrant*innenanteil: etwa Mord, Totschlag, Vergewaltigung?

Drogenbesitz ist eine Straftat ohne Fremdschädigung. Das hatte das Bundesverfassungsgericht schon in den 1990ern festgestellt. „Gefährlicher Ort“ ist also eine äußerst realitätsferne Umschreibung dessen, was die Polizei in Gegenden mit hohem Migrantenanteil zu finden hofft.

Um welche Straftat es neben Drogenbesitz noch gehn könnte, wurde in der Erläuterung des Sächsischen Innenministeriums bei der Aufzählung sogenannter Anhaltspunkterecht beiläufig erwähnt, „dass dort bereits in der Vergangenheit Straftaten verabredet, vorbereitet oder begangen wurden, sich Straftäter verbergen, sich Personen ohne erforderliche Aufenthaltserlaubnis treffen oder der Prostitution nachgehen.“

Personen ohne erforderliche Aufenthaltserlaubnis? Darf Oma Hildegard etwa nicht in den Park und Onkel Herbert hat nichts im Hauptbahnhof zu suchen? Dürfen sie. Es geht um Nicht-EU-Ausländer*innen ohne gültigen Aufenthaltstitel.

„Ausländerrechtlicher Verstöße“ als Ergebnis von Polizeikontrollen

Wie groß der Anteil sogenannter „ausländerrechtlicher Verstöße“ als Ergebnis von Polizeikontrollen sein kann, zeigt die Kriminalstatistik für Berlin.

Dort gab es zuletzt in der PKS 2018 eine Übersicht zu sogenannten „Kontrolldelikten“: Jenen Straftaten also, die erst dadurch festgestellt oder „aufgeklärt“ werden können, dass überhaupt kontrolliert wird. Den größten Anteil haben dabei diejenigen Straftaten, die von Ladendetektiv*innen oder Kontrolleur*innen im öffentlichen Personennahverkehr an die Polizei übermittelt wurden: Ladendiebstahl und „Beförderungserschleichung“.

Die Polizei kann dabei aber nur einen kleinen Teil dieser durch Kontrollen entdeckten Straftaten für sich selbst verbuchen: Rauschgiftdelikte, Hehlerei und „ausländerrechtliche Verstöße“. Betrachten wir also nur die drei Delikte, die in Berlin durch polizeiliche Kontrollen „entdeckt“ wurden, dürfte recht klar sein, für welches Klientel sich die Polizei bei ihren Kontrollen ganz besonders interessiert.

Quelle: PKS Berlin 2018. Eigene Visualisierung.

Vor der sogenannten „Flüchtlingskrise“ hatte der DPolG-Bundesvorsitzende Rainer Wendt gar keinen Hehl aus diesem Fokus bei Polizeikontrollen auf „mutmaßliche Nichtdeutsche“ ohne gültigen Aufenthaltstitel gemacht. Im Interview mit der taz vom 27.10.2013 wurde wohl alles gesagt, was heute vehement bestritten wird:

Quelle: taz-Interview mit Rainer Wendt vom 27.10.2013

WAS QUAKT UND WATSCHELT WIE EINE ENTE, IST EINE ENTE

Fassen wir kurz zusammen: An Orten mit besonders hohem Migrantenanteil genehmigt sich die Polizei drastische Eingriffe in Bürgerrechte, um offiziell nach „verborgenen Straftätern“ zu suchen, feiert aber das Auffinden von Kiffer*innen als Erfolg im Kampf gegen „Dealerstrukturen“ und verschweigt gleichzeitig ihren Fokus auf die Überprüfung von „ausländerrechtlichen Verstößen“, für die sie wohl kaum karohemdenkurzärmlige, schweinsrosahäutige Rentner*innen beim Ausführen ihres Dackels gefilzt haben wird.

Das nennt man wie? Genau. Racial Profiling!

Und die SPD-Vorsitzende Saskia Esken steht ohne Regenschirm im Shitstorm, weil sie sich über latenten (!!!) Rassismus bie der Polizei Gedanken macht?

POLIZEIGEWERKSCHAFTEN HASSEN DIESE TRICKS

International erfolgreiche Konzepte zur Verhinderung von Racial Profiling gibt es viele. Sobald diese aber in Deutschland diskutiert werden, laufen die beiden großen Polizeigewerkschaften GdP und DPolG erfahrungsgemäß Sturm. Die überwiegend konstruktiven und vernünftigen Diskussionsbeiträge des Bundes Deutscher Kriminalbeamter hingegen verpuffen zumeist in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn überhaupt darüber berichtet wird. Für Presse und Medien sind sie womöglich auch nicht „polarisierend“ genug und damit wenig klickzahlenträchtig.

Punkt 1:

Die Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamt*innen ist wohl das prominenteste Beispiel. Um sich über konkrete Beamt*innen zu beschweren oder sie anzuzeigen, müsste man sie erst einmal identifizieren können. Das betrifft nicht nur Racial Profiling u.a. bei Komplexkontrollen, sondern auch Einsätze bei Demonstrationen.

Niemand hatte je verlangt, dass Polizist*innen im 21. Jahrhundert ein Namensschild samt Meldeadresse an der Uniform tragen sollten, was sie womöglich wirklich gefährden könnte. Es ging stets um eine „rollierende Codierung“, also regelmäßig wechselnde, 4-5 stellige Zahlen mit einer lediglich polizeiintern zurückverfolgbaren Zuordnung zu konkreten Beamt*innen.

Die Reaktionen von DPolG und GdP sind aber immer die gleichen wie in der aktuellen Diskussion über das Landesantidiskriminierungsgesetz in Berlin: „Das stellt unsere Polizisten unter Generalverdacht!“

Punkt 2:

Sogenannte „Bodycams“, also an Uniformen von Polizeibeamt*innen befestigte Körperkameras. In den USA waren diese nach jahrelangen Forderungen von Bürgerrechtlern eingeführt worden, um Polizeigewalt gegen Schwarze einzudämmen. Die Grundidee: Polizist*innen, deren Handeln gerichtsfest dokumentiert wird, denken hoffentlich darüber nach, bevor sie einen Schwarzen ersticken, erwürgen, erschlagen.

In Deutschland haben DPolG und GdP stets darauf gepocht, dass einzig und allein die entsprechenden Polizeibeamt*innen entscheiden können, wann und ob überhaupt ihre Bodycam eingeschaltet wird. Das Videomaterial könnte ja schließlich auch gegen sie verwendet werden!

Punkt 3:

Quittungen für Polizeikontrollen. Bremen und Sachsen (!) möchten diese, unter anderem in Großbritannien bewährte Praxis übernehmen. Wer von der Polizei kontrolliert wird, erhält dort eine Quittung in der die Dienstnummer der Beamt*innen, der Anlass der Kontrolle und die jeweiligen Anhaltspunkte vermerkt sein müssen, warum der oder die Empfänger*in überhaupt kontrolliert worden ist.

Wer wiederholt in solche Kontrollen gerät, ohne einer Straftat überführt worden zu sein, kann falsche Verdächtigungen also nachweisen. Eine hohe Hürde für Racial Profiling! Die „Bedenken“ der Polizeigewerkschaften in Deutschland? Genau: „Der bürokratische Aufwand wäre viel zu hoch!“

Punkt 4:

Antidiskriminierungsgesetze. Mit seinem „Landesantidiskrimierungsgesetz“ scheint Berlin das Tor zur Hölle aufgestoßen zu haben. Welche Polizeibeamt*innen, die noch ansatzweise bei Trost sind, trauten sich dienstlich in eine rot-rot-grün regierte europäische Metropole, in der Opfer von Rassismus das Recht haben, Erklärungen zu verlangen?

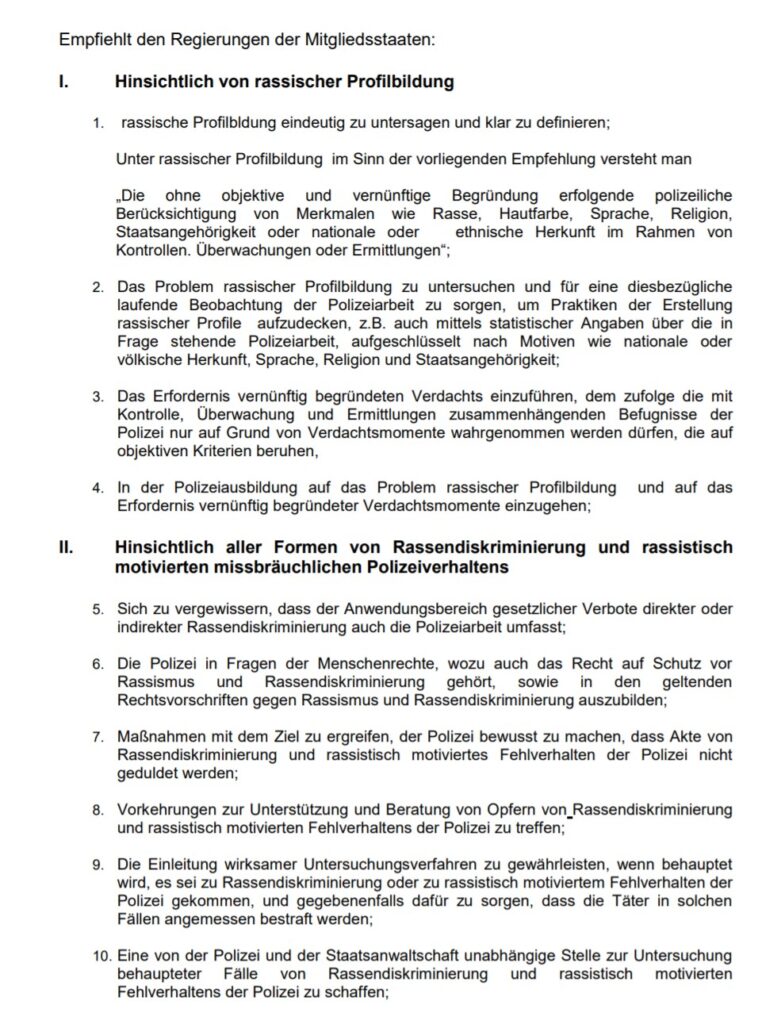

Dabei hat Berlin nur weite Teile dessen umgesetzt, was die „Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz“ bereits 2007 gefordert hatte:

Quelle: Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (2007)

Punkt 5 :

Unabhängige Polizeibeauftragte. Die Empörung der Polizeigewerkschaften über das Landesantidiskrimierungsgesetz in Berlin ist noch nicht verebbt, schon bahnt sich dort das nächste „Misstrauensgesetz“ (Rainer Wendt) an: die Einsetzung von Polizeibeauftragten, um Konflikte zwischen Bürger*innen und der Polizei oder der Verwaltung ausräumen.

Wie bitte, die Polizei soll nicht mehr selbst entscheiden dürfen, ob sie Beschwerden beispielsweise wegen Racial Profling überhaupt liest oder diese gleich schreddert?

Die DPolG in ihrer entsprechenden Stellungnahme zur Einsetzung von Polizeibeaufragten:

„Eine Fehlerkultur, die durch hysterische oder tendenziöse Presseberichterstattung, politische Schnellschüsse, strategisches Kalkül oder Profilpflege von Einzelabgeordneten geprägt ist, lehnen wir ab.“

CANNABIS-LEGALISIERUNG: TODESSTOSS FÜR RACIAL PROFILING?

Es gibt sicherlich viele gute Gründe, Cannabis zu legalisieren oder wenigstens zu entkriminalisieren. Dazu gehören: eine geregelte Abgabe von Produkten in kontrollierter Qualität und ein Austrocknen illegaler Dealerstrukturen. Es wäre also auch ein Mittel im „Kampf gegen Händler- und Schmugglerstrukturen“.

Wer sperrt sich dagegen? Richtig: DPolG und GdP. Zur Erinnerung: Jener „Kampf gegen Händler und Schmugglerstrukturen“, der mit Razzien gegen Konsument*innen begründet wird, dient vor allem der Suche nach Ausländer*innen, die sich illegal im Land aufhalten.

Mit einem Wegfall des Alibis „Drogenbekämpfung“ wäre also die vermeintlich anlass- und verdachtsunabhängige Suche nach Ausländer*innen ohne gültigen Aufenthaltstitel das einzige und letzte verbliebene, somit sogar offizielle Ziel dieser Polizeikontrollen. Das illegale Racial Profiling wäre viel zu offensichtlich.

ZAHLEN BITTE!

Wir hatten versprochen, Belege nachzuliefern für unsere Berechnung, nach der „Dealer und Schmuggler“ mit Staatsangehörigkeiten aus afrikanischen Ländern nur 1,2% der Tatverdächtigen bei „Rauschgiftkriminalität“ ausmachen.

Später haben wir erläutert, dass die meisten Tatverdächtigen bei „Rauschgiftkriminalität“ lediglich wegen des Besitzes kleiner Mengen illegaler Substanzen als „Tatverdächtige ermittelt“ wurden. Wir haben also nicht „Dealer mit Dealern“ verglichen, sondern Dealer mit der Gesamtheit jener, die wegen Drogendelikten als Tatverdächtige zählten.

Wer uns das ankreiden möchte: Genau das war das Ziel!

Wer jetzt plötzlich wegen unseres Artikels unterscheiden möchte zwischen „Drogenbesitz in kleinen Mengen“ und Handel bzw. Schmuggel, hat das Thema verstanden. Aber dieser Unterschied muss selbstverständlich auch dann gemacht werden, wenn die Tatverdächtigen aus einem der 54 afrikanischen Staaten stammen.

Ihr Anteil unter den Tatverdächtigen für „Handel und Schmuggel“ ist mit 7,8% allerdings wohl noch immer deutlich niedriger, als ihr entsprechender Anteil in der Berichterstattung in Presse und Medien, wenn es um dieses Thema und Racial Profiling geht.

Die BKA-Tabelle, der wir diese Zahlen entnommen haben, um händisch jene Staaten zu markieren, die zum afrikanischen Kontinent gehören und damit unsere Berechnungen anzustellen, möchten wir dennoch nachliefern. Das Format ist allerdings „gewöhnungsbedürftig“:

Apropos „Zahlen bitte!“. Wenn Sie bis hierhin gelesen haben: Hut ab! Falls Sie sich wundern sollten, wie sich ein solches Projekt trotz derart aufwändiger Recherchen überhaupt ohne Paywall finanzieren kann: Das fragen wir uns auch. Sie sind aber herzlich eingeladen, einen kleinen Obulus zu hinterlassen. Hier entlang (Link).

Artikelbild: Shutterstock.com